N60 Доброкачественная дисплазия молочной железы, МКБ-10

- N60.0 Солитарная киста молочной железы

- N60.1 Диффузная кистозная мастопатия

- N60.2 Фиброаденоз молочной железы

- N60.3 Фибросклероз молочной железы

- N60.4 Эктазия протоков молочной железы

- N60.8 Другие доброкачественные дисплазии молочной железы

- N60.9 Доброкачественная дисплазия молочной железы неуточненная

Отредактировано: 08.04.2025

Доброкачественная дисплазия молочной железы

Определение и классификация

Доброкачественная дисплазия молочной железы (ДДМЖ) – это гетерогенная группа заболеваний, характеризующаяся сочетанием пролиферативных и регрессивных изменений тканей молочной железы с нарушением нормального соотношения эпителиального и соединительнотканного компонентов. Для этого состояния типичны фиброзные, кистозные и пролиферативные изменения, которые могут как сочетаться илли проявляться изолированно.

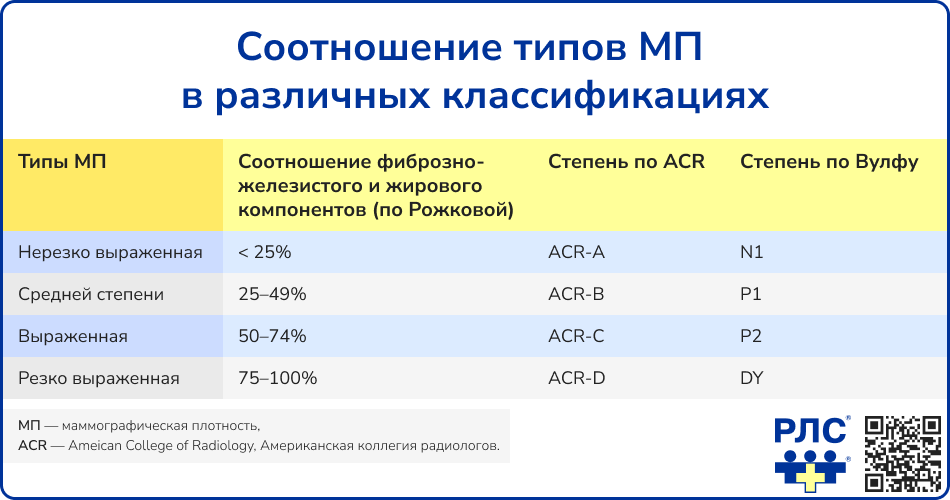

Степень выраженности дисплазии ткани молочной железы отражает показатель маммографической плотности (МП). В 1976 году доктор Джон Вулф впервые предложил выделять четыре степени МП. В более поздних классификациях Американской коллегии радиологов (ACR, American College of Radiology) и Н.И. Рожковой выделяют те же четыре категории МП, но с использованием иных обозначений. Чем выше степень МП, тем больше риск рака молочной железы (РМЖ) [1].

Классификация Коллегии американских патологов подразделяет ДДМЖ в зависимости от выраженности пролиферативных процессов:

- непролиферативная форма (без пролиферации эпителия),

- пролиферативная форма (с пролиферацией эпителия),

- с атипичной пролиферацией эпителия.

Риск развития РМЖ присутствует даже при непролиферативной форме ДДМЖ, но повышается при наличии пролиферации и, еще значительнее, при выявлении атипии [1].

Разработана также клинико-морфологическая классификация ДДМЖ, построенная на основании рентгенологических признаков:

- диффузная фиброзно-кистозная мастопатия (ФКМ) с преобладанием железистого компонента (аденоз),

- диффузная ФКМ с преобладанием фиброзного компонента,

- диффузная ФКМ с преобладанием кистозного компонента,

- смешанная форма диффузной ФКМ,

- склерозирующий аденоз,

- узловая форма ФКМ [2, 3].

Эта классификация менее актуальна, чем подразделение ДДМЖ в соответствии с МП, так как в меньшей степени коррелирует с риском малигнизации.

Этиология и патогенез

К факторам риска ДДМЖ относят следующие:

- высокий социально-экономический статус,

- низкий индекс массы тела в детском и подростковом возрасте,

- быстрый темп роста в подростковом периоде,

- ожирение,

- чрезмерный прием животных жиров, мяса (более трех порций в день) в подростковом возрасте,

- употребление алкоголя в возрасте от 16 до 23 лет,

- употребление кофеина,

- дефицит овощей, фруктов, орехов, пищевых волокон в подростковом возрасте,

- гиподинамия,

- длительная комбинированная менопаузальная гормональная терапия (МГТ) более 8 лет,

- генетические изменения,

- высокая маммографическая плотность [4].

ДДМЖ развивается из-за нарушения регуляции в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе. Молочная железа крайне чувствительна к сдвигам гормонального гомеостаза, нередко гиперпластические процессы в этом органе становятся первым клиническим проявлением эндокринологической патологии [5].

Важнейшую роль в патогенезе ДДМЖ играют хронические гиперэстрогенные состояния, как абсолютные, так и относительные. Предполагают три механизма действия эстрогенов на ткани молочных желез:

- связывание с эстрогенным рецептором ядерной ДНК и прямая стимуляция клеточной пролиферации,

- индукция синтеза факторов роста, оказывающих ауто- или паракринное влияние,

- нивелирование эффекта ингибирующих факторов роста [2].

Эстрогены стимулируют пролиферацию эпителия протоков, альвеол, активность фибробластов, пролиферацию соединительной ткани. Избыточный рост эпителия, в свою очередь, приводит к обтурации протоков и формированию кист [1].

Абсолютная гиперэстрогения может развиваться при ожирении – благодаря синтезу эстрогенов, преимущественно эстрона, в жировой ткани, а также при некоторых особенностях диеты. Так, недостаточное количество клетчатки, избыток жиров и мяса способствует запорам и дисбактериозу кишечника, в результате чего повышается реабсорбция эстрогенов, выведенных с желчью. Заболевания гепатобилиарной системы приводят к замедленной утилизации эстрогенов, а также могут вызывать хроническую абсолютную гиперэстрогению [3].

Относительная гиперэстрогения возникает при недостаточности лютеиновой фазы цикла и сниженной концентрации прогестерона. Ткани молочных желез накапливают метаболиты стероидных гормонов, потому даже небольшие изменения их концентрации в крови могут оказаться патогенетически значимыми для мастопатии, если отклонения от нормы сохраняются длительное время. Прогестерон в норме ограничивает влияние эстрогенов на ткань молочной железы, способствует дифференцировки эпителиоцитов, угнетает митотическую активность. К дефициту прогестерона приводят нарушения регуляции на любом уровне гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, которые проявляются нарушениями менструального цикла. Такие гинекологические заболевания, как миома матки, эндометриоз и гиперплазия эндометрия, требуют повышенного внимания к состоянию молочной железы [1, 3].

Гиперпролактинемия также может послужить причиной относительной гиперэстрогении. Пролактин потенцирует действие эстрадиола, увеличивая число рецепторов к этому гормону. Гиперпролактинемия также может служить маркером, отражающим нарушения регуляции на уровне гипоталамо-гипофизарной системы [1, 2].

Гипофункция щитовидной железы часто приводит к недостаточности лютеиновой фазы и возникновению ановуляторных циклов. Кроме того, усиленная по механизму отрицательной обратной связи продукция тиреолиберина стимулирует лактотрофы гипофиза, что вызывает гиперпролактинемию. В совокупности описанные процессы стимулируют пролиферацию, а также гиперплазию тканей молочных желез [2].

Повышается риск развития ДДМЖ у пациенток с сахарным диабетом (СД) как 1, так и 2 типа [1, 2, 3]. Длительно существующая гипергликемия при СД 1 типа может приводить к аутоиммунной диабетической мастопатии: в строме молочной железы накапливаются продукты неферментативного гликозилирования белков, что провоцирует лимфоидно-клеточную инфильтрацию, а также склероз стромы. Полученное состояние называют склеротическим лимфоцитарным лобулитом. При СД 2 типа ключевую роль в развитии гиперпластических процессов играет гиперинсулинемия. Инсулин стимулирует выработку инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1), который активирует пролиферацию эпителия протоков и альвеол молочной железы. Также инсулин подавляет синтез глобулина, связывающего половые стероиды (ГСПС) в печени, в результате чего повышается уровень несвязанных, активных эстрогенов, т.е. развивается относительная гиперэстрогения [6].

Клиническая картина

ДДМЖ может протекать как с клиническими проявлениями, так и бессимптомно. Симптомная ДДМЖ имеет три основных клинических проявления:

- масталгия,

- уплотнения ткани молочной железы,

- выделения из сосков.

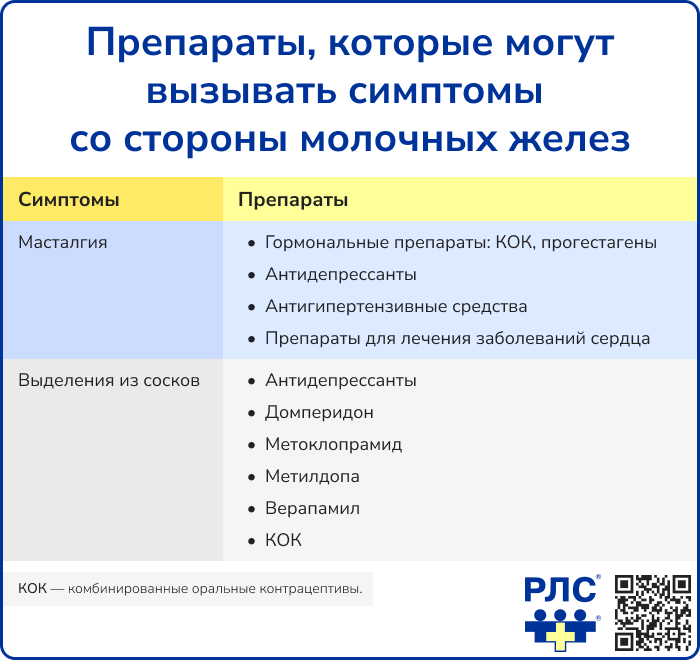

Масталгия наблюдается у большинства пациенток с доброкачественной дисплазией молочной железы. Наиболее характерна истинная циклическая масталгия: боли усиливаются в предменструальном периоде, сопровождаясь нагрубанием молочных желез, самостоятельно разрешаются с началом менструации. Болезненные ощущения при этом двусторонние, равномерно распределены по всей молочной железе или более выражены в верхнелатеральных квадрантах, что обусловлено большей выраженностью железистой ткани в этой области. Масталгия может вызывать у женщины тревогу, канцерофобию и депрессивные состояния.

Характер и структура уплотнений молочных желез зависят от формы ДДМЖ. Для диффузной формы характерны тяжи и мелкозернистые структуры без четких границ, для узловой формы – образования с четкими контурами и бугристой поверхностью.

Выделения из сосков при ДДМЖ могут наблюдаться с одной или с обеих сторон. Цвет выделений может быть белым, молозивообразным, тёмно-жёлтым, зелёным, бурым или алым.

Диагностика

Сбор анамнеза и физикальное обследование

При опросе пациентки выясняют наличие факторов риска РМЖ:

- злокачественные новообразования у родственников 1-2 линии: РМЖ (в т.ч. у мужчин), рак яичников, рак поджелудочной железы, рак предстательной железы,

- патогенные варианты генов BRCA1/2, PALB2, TP53, CDH1, PTEN у пациентки или ее родственников,

- облучение грудной клетки в анамнезе, как техногенное, так и медицинское,

- биопсия молочной железы в анамнезе,

- операция по поводу атипической гиперплазии молочной железы в анамнезе.

Женщин, имеющих факторы высокого риска РМЖ, направляют на консультацию онколога.

При наличии масталгии выраженность болевого синдрома оценивается по визуально-аналоговой шкале (ВАШ).

Важную роль в диагностике ДДМЖ и других заболеваний молочных желез играют осмотр и пальпация. Оптимальным временем для физикального обследования молочной железы считается фолликулярная фаза: с 5 по 16 день менструального цикла, оптимально – до 10 дня, так как в лютеиновой фазе возможны нагрубание и болезненность, что повышает риск диагностических ошибок.

Молочные железы осматривают в положении стоя. В начале исследования руки пациентки должны быть опущены, затем следует попросить женщину поднять руки за голову. При осмотре оценивают:

- симметричность, форму, контуры молочных желез,

- окраску кожных покровов,

- положение сосков,

- состояние венозной сети.

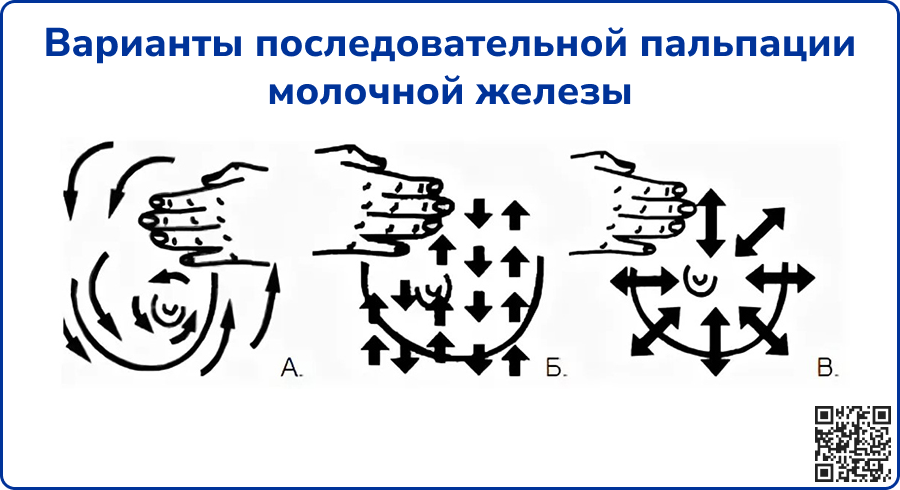

Молочную железу пальпируют последовательно, уделяя внимание каждому из квадрантов и сосково-ареолярной зоне. Для получения дополнительной информации пальпацию повторяют, расположив пациентку лежа на кушетке, сначала на спине, затем на боку. Оценивают консистенцию молочных желез, наличие тяжей, уплотнений. При наличии образований определяют их локализацию, размеры, контуры, плотность и консистенцию, связь с кожей и окружающими тканями. Проверяют симптом Кенига: прижимают уплотнение ладонью к грудной стенке.

- Если образование при этом перестает определяться, как бы теряясь в окружающих тканях, симптом Кенига считается отрицательным, что характерно для ДДМЖ.

- Положительный симптом Кенига, когда уплотнение продолжает отчетливо пальпироваться, характерен для фиброаденомы и РМЖ.

Появление скудных прозрачных выделений из молочной железы при пальпации считается проявлением физической нормы. Самопроизвольные выделения, а также изменение их цвета и консистенции является поводом заподозрить заболевания молочной железы, как доброкачественные, так и злокачественные.

Источник: Проведение обследования молочных желез [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://rosmedicinfo.ru/studenti/545-provedeniya-obsledovanie-molochnyh-zhelez.html (дата обращения: 26.03.2025).

Лабораторная диагностика

Лабораторные исследования показаны при наличии галактореи и направлены на выяснение причин этого симптома:

- исследование уровня хорионического гонадотропина в крови для исключения беременности,

- исследование уровня пролактина в крови.

При выявлении гиперпролактинемии показано проведение МРТ головного мозга для исключения аденомы гипофиза.

Инструментальная диагностика

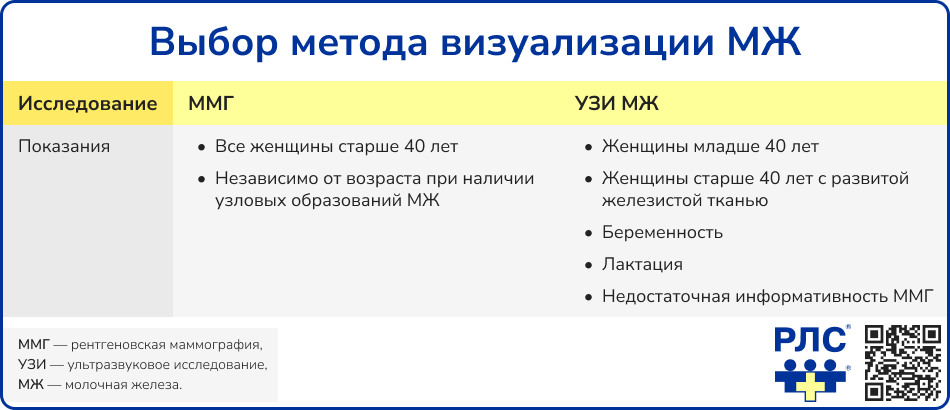

Основными методами инструментальной диагностики ДДМЖ служат рентгеновская маммография (ММГ) и УЗИ молочных желез.

ММГ показана пациенткам с узловыми образованиями в молочных железах, а также в качестве скринингового метода женщинам от 40 до 75 лет. УЗИ молочных желез рекомендовано как скрининг женщинам до 40 лет, женщинам старше 40 лет с развитой железистой тканью, а также во время беременности и лактации. Кроме того, УЗИ с допплеровским картированием применяют для уточнения диагноза, если ММГ оказывается недостаточно информативной, например, из-за повышенной плотности ткани молочной железы.

ММГ обладает высокой чувствительностью, однако для повышения эффективности метода рекомендуется выполнение ряда условий:

- исследование обеих молочных желез,

- проведение исследования в двух проекциях: кранио-каудальной и косой под углом 45°,

- компрессия молочных желез.

Тип маммографической плотности по ACR обязательно указывается в протоколе. Высокая маммографическая плотность – типы C и D – снижают чувствительность ММГ, а также требуют проведения дополнительных инструментальных исследований: УЗИ молочных желез с допплеровским картированием, МРТ молочных желез с контрастированием, томосинтез молочных желез.

К изменениям, подозрительным на РМЖ, относятся:

- объемное узловое образование,

- участок измененной архитектоники,

- микрокальцинаты: протоковые с сегментарным и линейным распределением, ацинарные сгруппированные, сопровождающиеся нарушением архитектоники,

- локальная асимметрия,

- изменения соска.

После проведения инструментальных исследований, как скрининговых, так и диагностических, формулируется заключение по системе BI-RADS отдельно для правой и левой молочных желез.

Инвазивные методы диагностики проводятся по назначению врача-онколога. При наличии узловых образований категории BI-RADS4-5 назначают трепан-биопсию или тонкоигольную пункционную аспирационную биопсию под контролем лучевых методов: ММГ, УЗИ, МРТ. Трепан-биопсия считается методом выбора при получении образцов ткани для последующих гистологического и иммуногистохимического исследований.

В случаях, когда результаты трепан-биопсии не совпадают с данными лучевой диагностики, а также если имеются затруднения для выполнения трепан-биопсии, рекомендовано проведение вакуумной аспирационной или эксцизионной биопсии.

При наличии самопроизвольных выделений из соска серозного, серозно-геморрагического или геморрагического характера проводится цитологическое исследование отделяемого и дуктография. При подозрении на внутрипротоковое образование рекомендовано также полипозиционное и полипроекционное ультразвуковое исследование протокового дерева (радиальная протоковая сонография).

Лечение

Поскольку масталгия является самым частым симптомом ДДМЖ и оказывает наибольшее влияние на качество жизни женщин, большинство методов лечения направлены на купирование болевого синдрома.

Немедикаментозная терапия

Среди немедикаментозных методов, облегчающих масталгию, выделяют:

- Психологическая коррекция, релаксирующий тренинг: снижение тревоги и канцерофобии;

- Подбор комфортного бюстгальтера, эффективно поддерживающего молочную железу: наилучшим образом этим требованиям отвечают спортивные бюстгальтеры;

- Ограничение продуктов, содержащих метилксантины (кофе, чай, шоколад, какао, кола): эти вещества могут стимулировать рост фиброзной ткани, а также повышать продукцию жидкости в кистах молочной железы, что усиливает болевые ощущения;

- Ограничение животных жиров, употребление большего количества клетчатки.

Медикаментозная терапия

Медикаментозная терапия назначается врачом акушером-гинекологом только пациенткам с диффузной формой ДДМЖ.

В качестве первой линии используют такие препараты, как:

- микронизированный прогестерон – в том числе рекомендовано использование трансдермальных форм, так как молочная железа накапливает стероидные гормоны,

- экстракт плодов прутняка обыкновенного и мастодинон,

- препараты на основе индолкарбинола.

Перечисленные препараты уменьшают боль и напряжение в молочных железах, приводят к регрессии кист, снижению маммографической плотности.

Применение антиэстрогенов (тамоксифена) рекомендовано в качестве второй линии терапии или при высоком риске РМЖ. Тамоксифен эффективен в отношении масталгии, однако обладает выраженными побочными эффектами, включающими:

- приливы,

- потливость,

- тошноту,

- головокружение,

- сухость влагалища,

- тромбофлебиты,

- гиперплазию эндометрия.

Частое развитие этих нежелательных лекарственных реакций не позволяет использовать тамоксифен как препарат первого выбора.

Пациенткам, у которых ДДМЖ развивается на фоне гиперпролактинемии, назначают агонисты дофаминовых рецепторов (бромокриптин).

При выраженной боли возможно применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Этот метод лечения патогенетически обоснован, так как НПВП ингибируют синтез простагландинов, которые способствуют развитию отека и венозного стаза в молочных железах. Кроме того, НПВП могут быть эффективны при экстрамаммарной масталгии, вызванной заболеваниями опорно-двигательной системы. Тем не менее, большое количество побочных эффектов не позволяет длительно применять препараты этой группы.

ДДМЖ относится к категории 1 по Национальным критериям приемлемости методов контрацепции, т.е. не требует ограничений в назначении комбинированных оральных контрацептивов. ДДМЖ также не является противопоказанием для приема менопаузальной гормональной терапии.

Хирургическое лечение

Необходимость хирургического лечения ДДМЖ определяет врач-онколог.

Хирургическое лечение кист показано при наличии следующих признаков:

- пристеночные разрастания,

- выраженная пролиферация эпителия выстилки кисты,

- атипия клеток по данным гистологического исследования,

- геморрагическое содержимое кисты.

Резекция молочной железы при ДДМЖ назначается по таким показаниям, как:

- атипическая протоковая гиперплазия,

- плоская эпителиальная гиперплазия,

- дольковая эпителиальная гиперплазия,

- дольковый рак in situ,

- радиальный рубец с атипией,

- внутрипротоковая папиллома.

Список литературы

- Российское общество акушеров-гинекологов. Клинические рекомендации «Доброкачественная дисплазия молочной железы». 2024.

- Гинекология: учебник / под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 1000 с. : ил. ISBN 978-5-9704-2758-3

- Гинекология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Г. М. Савельевой, Г. Т. Сухих, И. Б. Манухина. — М. : ГЭОТАР Медиа, 2013. — 704 с. ISBN 978-5-9704-2662-3

- Ghosh K., Vierkant R.A. et al. Association between mammographic breast density and histologic features of benign breast disease. Breast Cancer Res. 2017.

- Радзинский В. Е. Молочные железы и гинекологические болезни. – 2010.

- Pugeat M, Plotton I, de la Perrière AB, Raverot G, Déchaud H, Raverot V. MANAGEMENT OF ENDOCRINE DISEASE Hyperandrogenic states in women: pitfalls in laboratory diagnosis. Eur J Endocrinol. 2018 Apr;178(4):R141-R154. doi: 10.1530/EJE-17-0776. Epub 2018 Feb 16. PMID: 29453202.

Описание проверено экспертом

Статьи по теме Акушерство и гинекология

- Аномальные маточные кровотечения

- Дисменорея

- Миома матки

- Преэклампсия

- HELLP-синдром

- Синдром предменструального напряжения

- Аменорея и олигоменорея

- Менопауза и климактерический синдром

- Синдром поликистозных яичников

- Инфекции мочевыводящих путей при беременности

- Хламидийная инфекция

- Гонококковая инфекция

- Урогенитальный трихомониаз

- Синдром гиперстимуляции яичников

- Акушерская тромбоэмболия

- Врожденная дисфункция коры надпочечников

- Полипы эндометрия

- Воспалительные заболевания молочных желез

- Эндометриоз

Болезни в статье:

- C50 Злокачественные новообразования молочной железы

- E66 Ожирение

- N91 Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации

- D25 Лейомиома матки

- N80 Эндометриоз

- N85 Другие невоспалительные болезни матки, за исключением шейки матки

- E22.1 Гиперпролактинемия

- E10-E14 Сахарный диабет

- C56 Злокачественное новообразование яичника

- C25 Злокачественное новообразование поджелудочной железы

- C61 Злокачественное новообразование предстательной железы

- Z34 Наблюдение за течением нормальной беременности

- D35.2 Гипофиза

Фармгруппы в статье:

- Дофаминомиметики

- Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства

- Эстрогены, гестагены; их гомологи и антагонисты в комбинациях

Оцените статью:

Полужирным шрифтом выделены лекарства, входящие в справочники текущего года. Рядом с названием препарата может быть указан ежегодный уровень индекса информационного спроса (показатель, который отражает степень интереса потребителей к информации о лекарстве).