H52.1 Миопия, МКБ-10

Отредактировано: 05.11.2025

Миопия

Определение

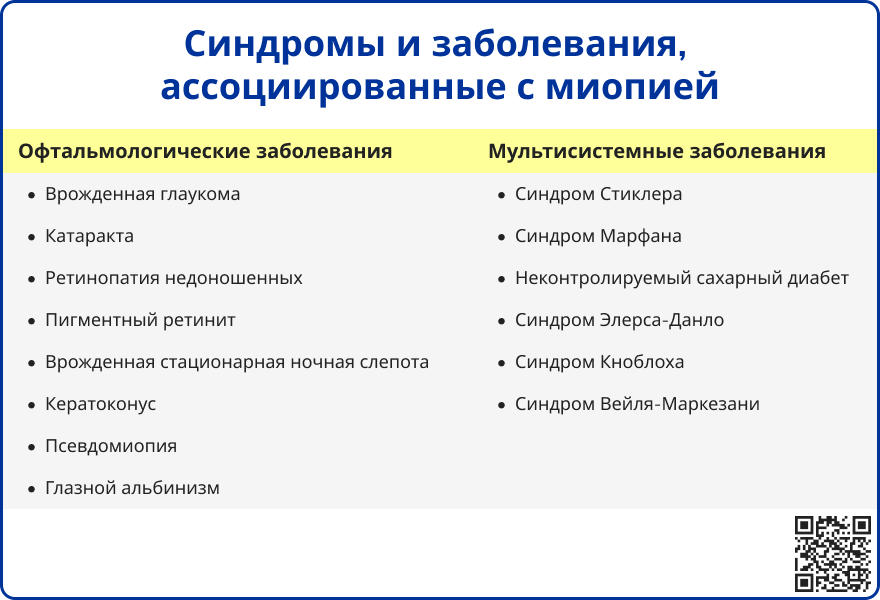

Миопия (от греч. myō – «щурюсь», ōps – «глаз»), или близорукость, – это несоразмерный вид рефракции глаза, при котором параллельные лучи, идущие от удаленных объектов, фокусируются перед сетчаткой, в результате чего на сетчатке формируется круг рассеяния света [1]. По данным эпидемиологических оценок, во всем мире число детей с миопией превышает 80 миллионов. Миопия высокой степени сопряжена с повышенным риском развития осложнений, включая отслойку сетчатки, глаукому и миопическую макулярную дегенерацию [2].

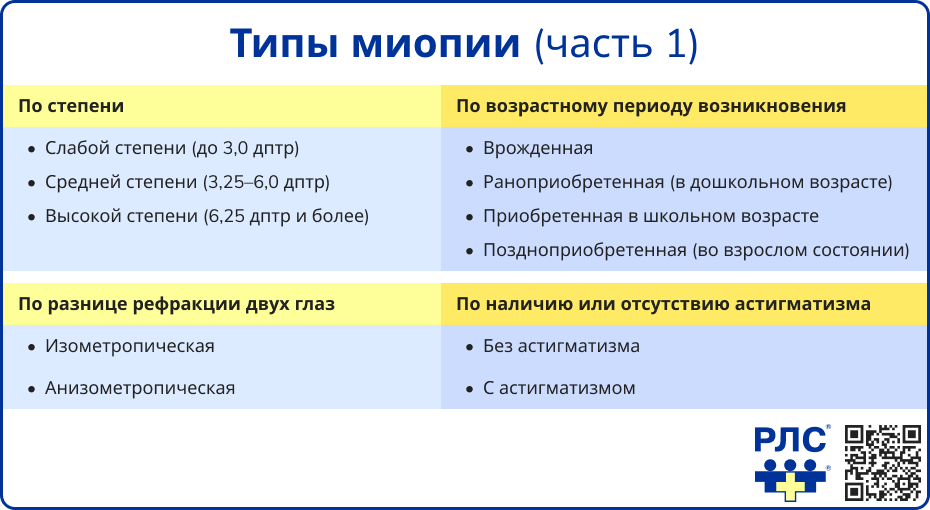

Классификация

В российской клинической практике широко используется классификация, предложенная Э.С. Аветисовым (1999).

По степени выраженности выделяют следующие варианты миопии:

- слабой степени (до 3,0 дптр),

- средней степени (3,25-6,0 дптр),

- высокой степени (6,25 дптр и более).

С учетом возраста манифестации различают следующие клинические формы:

- врожденная,

- раноприобретенная (в дошкольном возрасте),

- приобретенная в школьном возрасте,

- поздноприобретенная (во взрослом состоянии).

В зависимости от разницы рефракции двух глаз выделяют:

- изометропическую миопию,

- анизометропическую миопию.

С учетом сопутствующего астигматизма различают:

- миопию без сопутствующего астигматизма,

- миопию, сочетающуюся с астигматизмом.

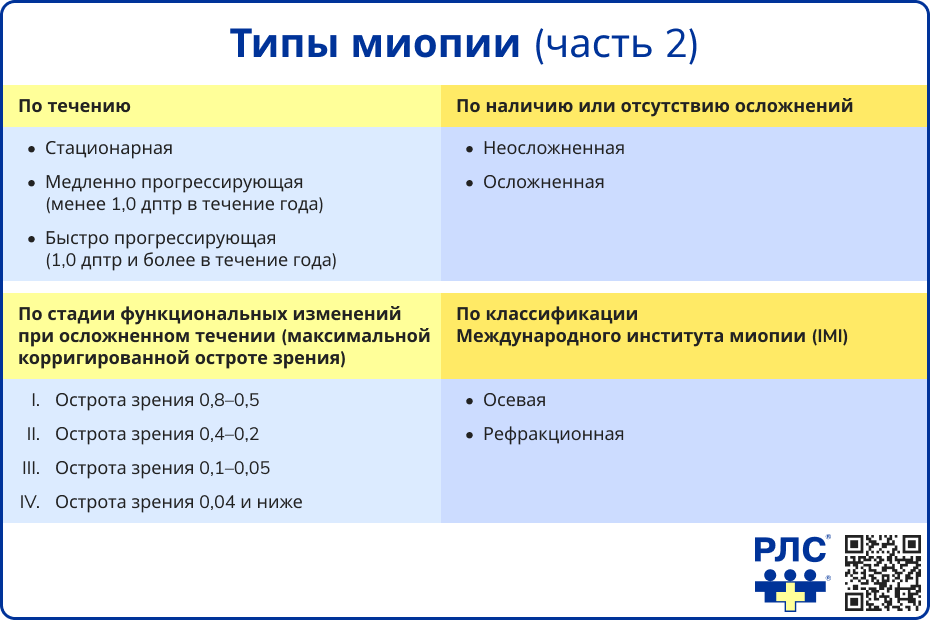

По характеру клинического течения выделяют:

- стационарную миопию,

- медленно прогрессирующую миопию (менее 1,0 дптр в год),

- быстро прогрессирующую миопию (≥1,0 дптр в год).

С учетом осложнений различают следующие варианты миопии:

- неосложненную,

- осложненную.

По стадиям функциональных нарушений при осложненном течении (по максимальной корригированной остроте зрения, МКОЗ) выделяют:

- I. МКОЗ 0,8-0,5;

- II. МКОЗ 0,4-0,2;

- III. МКОЗ 0,1-0,05;

- IV. МКОЗ 0,04 и ниже.

Согласно Международному институту миопии (IMI), по патогенетической основе различают:

- осевую миопию,

- рефракционную миопию.

Эпидемиология

Развитие миопии, как правило, совпадает с периодом школьного обучения, что обусловливает ее высокую распространенность в детской популяции и, в дальнейшем, значительную долю взрослых с близорукостью. Основываясь на данных о распространенности миопии и соответствующих показателях численности населения во всем мире, было проведено исследование, которое прогнозирует, что к 2050 году ожидаемая распространенность миопии может достигать примерно 52% населения, а высокой степени миопии – около 10% [6].

Предпосылки для осложненного течения формируются преимущественно в период активного прогрессирования, часто совпадающий со школьными годами. Выявление, профилактика развития и прогрессирования миопии и ее осложнений должна проводиться именно в этот возрастной промежуток.

Факторы риска

Генетические факторы

Эпидемиологические данные свидетельствуют о повышении риска развития миопии у ребенка при наличии миопии у одного родителя и о еще более высоком риске при наличии миопии у обоих родителей. Хотя точные механизмы наследования миопии еще не полностью изучены, считается, что гены, отвечающие за структуру и рост глаза, а также за качество соединительной ткани, могут играть важную роль в патогенезе заболевания. Люди с высоким генетическим риском (определяемым суммарным вкладом множества генетических локусов) имеют риск развития близорукости в 40 раз выше, чем люди с низким генетическим риском [8].

Образ жизни и окружающая среда

Факторы окружающей среды и поведенческие особенности также вносят вклад в риск развития и прогрессирования миопии. Так, к внешним факторам риска относят длительные зрительные нагрузки на близком расстоянии (например, чтение или работа за компьютером) и недостаток пребывания на свежем воздухе.

Прогулки на свежем воздухе, особенно в светлое время суток, способствуют выработке дофамина в сетчатке, который, в свою очередь, тормозит рост глазного яблока и, следовательно, развитие близорукости. Многоцентровое исследование в США (CLEERE) с участием около 5000 детей показало, что увеличенное время, проводимое на открытом воздухе, ассоциируется со снижением вероятности развития миопии в детском возрасте [10].

Исследования показывают, что дети, проводящие много времени за занятиями, требующими близкого зрения (чтение, письмо, игры на компьютере), имеют повышенный риск развития близорукости. Это связано с тем, что при длительной работе на близком расстоянии глазные мышцы находятся в постоянном напряжении, что может приводить к изменению формы глаза и развитию миопии.

Роль аккомодации

Роль аккомодации и бинокулярного зрения в развитии и прогрессировании миопии до конца не изучена. Ранее аккомодационная слабость рассматривалась как возможный фактор, способствующий развитию миопии. Однако аккомодационная слабость может быть как причиной, так и следствием близорукости. Согласно теории Аветисова Э.С. (2002) возникновение и прогрессирование миопии обусловлено тем, что при ослабленной аккомодации усиленная зрительная работа на близком расстоянии становится для глаза «непосильной нагрузкой», сопровождается повышением внутриглазного давления до верхних значений нормы и приводит к удлинению переднезадней оси глазного яблока и изменению его оптической системы.

Согласно отчету Международного института миопии, была выявлена связь развития и прогрессирования миопии с работой на близком расстоянии и аккомодацией глаза, но не было доказано, что они являются причиной возникновения миопии [7]. Задержка аккомодационного ответа (accommodative lag) чаще обнаруживается и имеет большую выраженность у лиц с миопией, однако результаты исследований, оценивающих эффект коррекции или тренировки аккомодации на контроль прогрессирования миопии, остаются противоречивыми.

Крупномасштабное когортное исследование показало, что повышенная задержка аккомодации чаще регистрируется уже после начала миопии у детей, поэтому ее применение в качестве раннего прогностического маркера риска развития миопии представляется ограниченным.

Этиология и патогенез

Одной из общепринятых теорией патогенеза миопии долгое время являлась трехкомпонентная теория, предложенная Аветисовым Э.С. в 1965 году. По этой концепции ключевыми компонентами являются:

- генетическая предрасположенность,

- ослабление аккомодации,

- снижение прочности и эластичности склеры [1].

В рамках этой гипотезы при ослабленной аккомодации и длительной интенсивной зрительной нагрузке на близком расстоянии в период роста глазного яблока осуществляется удлинение передне-заднего отрезка (ПЗО) глаза.

В последние годы значительное внимание уделяется гипотезе периферического ретинального дефокуса как одному из ключевых механизмов, влияющих на рост глазного яблока. Согласно этой теории, осевое удлинение глаза инициируется при смещении фокуса изображения на сетчатке, что запускает цепочку биохимических реакций. При этом изменяется активность амакриновых клеток, регулирующих высвобождение нейромодуляторов (например, гамма-аминомасляной кислоты), которые оказывают воздействие на обменные процессы в сосудистой оболочке и на метаболизм склерального матрикса, включая синтез протеогликанов. Эти изменения приводят к перестройке структуры склеры и увеличению переднезадней оси глаза. Эксперименты на животных, проведенные Hoogerheide J. и соавт. (1971), E. L. Smith III и др. (2009), D. Troilo и др. (1993), J. Wallman и др. (1978), а также T. N. Wiesel и E. Raviola (1977), подтвердили справедливость этих предположений. Было установлено, что периферический гиперметропический дефокус ускоряет формирование миопии, тогда как периферический миопический дефокус, напротив, замедляет ее прогрессирование.

В исследовании D. O. Mutti и соавт. было выявлено, что у детей, у которых впоследствии развилась близорукость, уже за два года до ее появления отмечалась более выраженная относительная периферическая гиперметропия по сравнению с эмметропами; эта особенность сохранялась на протяжении всех пяти лет наблюдения [13]. Авторы предположили, что относительная периферическая гиперметропия может служить предиктором миопии, однако не все исследования подтверждают эту взаимосвязь. Это позволяет заключить, что в формировании миопии, вероятно, участвуют и другие патогенетические механизмы.

В научных публикациях также встречаются сведения о выраженном отставании аккомодационного ответа (accommodative lag) и высокой эзофории на близком расстоянии у детей с прогрессирующей миопией в сравнении с эмметропами. Эти особенности сопровождаются колебаниями сферических аберраций в сторону отрицательных значений, что ухудшает точность фокусировки и снижает эффективность аккомодации. Как следствие, может увеличиваться степень гиперметропического дефокуса, в том числе на периферии сетчатки, что служит стимулом к осевому удлинению глазного яблока. Высказывается гипотеза, что повышение положительных сферических аберраций может способствовать нормализации аккомодационного ответа, однако убедительных доказательств этой связи пока нет [7].

Клиническая картина

Основная жалоба пациентов – снижение остроты зрения вдаль, обычно манифестирующее в возрасте 9-10 лет, реже – в более раннем возрасте. У младших детей это может проявляться тягой подходить ближе к экрану телевизора, монитора или другого устройства.

При динамическом наблюдении у детей чаще регистрируется прогрессирование миопии, преимущественно до 14-16 лет; у взрослых рефракция, как правило, стабильна.

У пациентов с миопией часто обнаруживаются перипапиллярные изменения глазного дна:

- световые дугообразные рефлексы,

- миопические конусы – серповидный и круговой («ложная стафилома»).

При дегенеративной (высокой) миопии может формироваться истинная стафилома – выпячивание заднего полюса, обусловленное склерэктазией.

В макулярной зоне (преимущественно у взрослых) при дегенеративной миопии могут наблюдаться:

- «паркетное» глазное дно,

- «лаковые» трещины (разрывы мембраны Бруха, ретинального пигментного эпителия и хориокапилляров),

- диффузная и очаговая хориоретинальная атрофия,

- миопическая хориоидальная неоваскуляризация (мХНВ),

- макулярная атрофия,

- тракционные изменения.

На периферии глазного дна у детей и взрослых выявляются характерные дистрофические изменения [1].

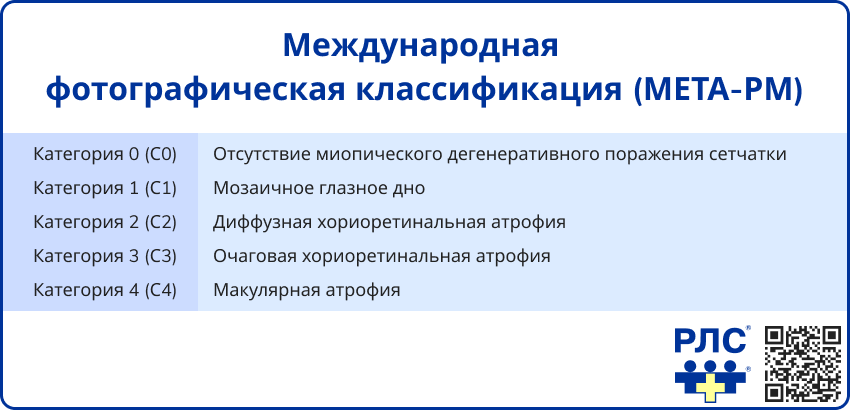

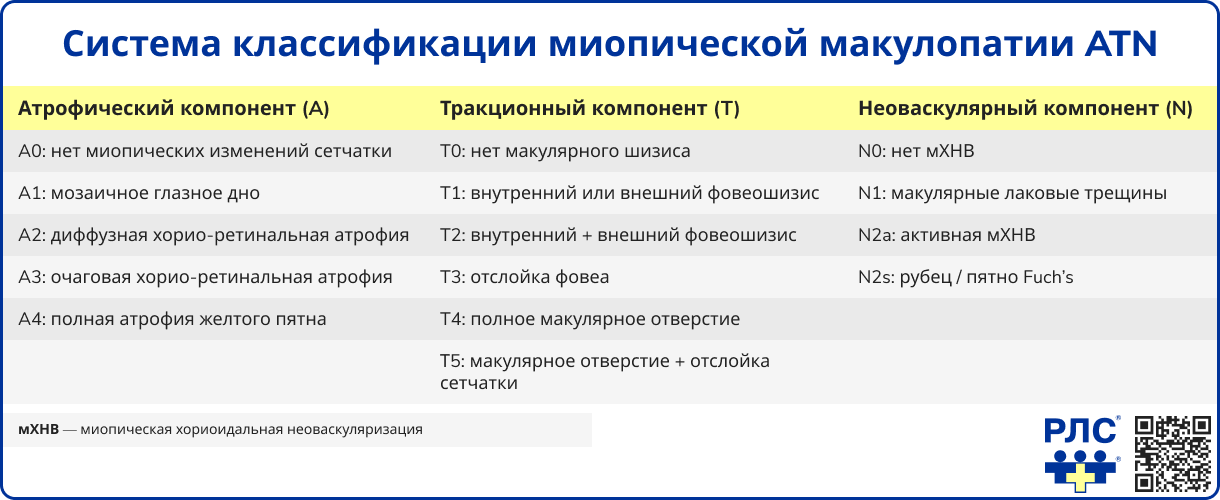

Наиболее удобны для клинической оценки патологических изменений в центральных отделах глазного дна при миопии международная фотографическая классификация (META-PM) и система классификации ATN, учитывающая атрофический (A), тракционный (T) и неоваскулярный (N) компоненты.

Источник: EyeWiki. Myopia [Электронный ресурс]. URL: https://eyewiki.org/Myopia (дата обращения: 15.08.2025).

Диагностика

Критерий диагноза миопии: при циклоплегической рефракции сферический эквивалент ≤ 0,5 диоптрии (≤ −0,50 D) [1].

Физикальное обследование

Рекомендуется измерение подвижности сустава (углометрия) с выявлением гипермобильности суставов у детей с прогрессирующей миопией и высоким риском ее развития для оценки состояния опорно-двигательного аппарата, состояния соединительной ткани и выявления повышенного риска нарушения опорной функции склеры [1].

Для скрининга гипермобильности суставов применяют модифицированную шкалу Beighton, включающую пять клинических признаков:

- Возможность пассивного приведения большого пальца кисти к сгибательной поверхности предплечья;

- Пассивное переразгибание пястно-фаланговых суставов более 60 градусов;

- Переразгибание обоих локтевых суставов более 10 градусов;

- Переразгибание обоих коленных суставов более 10 градусов;

- Возможность касания пола ладонями при наклоне вперед с выпрямленными в коленных суставах ногами.

При выявлении трех и более признаков гипермобильности суставов, а также других признаков патологии в системе соединительной ткани у пациента диагностируют повышенный риск нарушений опорной функции склеры и прогрессирующего течения миопии.

Инструментальное обследование

Для комплексной объективной оценки рефракции, аккомодационной функции, бинокулярного зрения и структурных изменений глаза при миопии рекомендуется следующий набор инструментальных исследований:

- визометрия – без коррекции, в имеющихся очках и с оптимальной коррекцией (корригированная острота зрения),

- авторефрактометрия с узким зрачком,

- объективная рефрактометрия в условиях циклоплегии,

- субъективное исследование аккомодации (объем относительной аккомодации – ООА, запас относительной аккомодации – ЗОА),

- объективная аккомодометрия,

- определение тонуса аккомодации,

- исследование бинокулярного взаимодействия:

- определение характера зрения,

- выявление гетерофории,

- исследование конвергенции,

- определение соотношения АК/А,

- исследование подвижности глаза,

- при сопутствующем косоглазии – измерение угла косоглазия,

- ультразвуковое исследование глазного яблока с определением ПЗО,

- биомикроскопия глаза,

- офтальмоскопия центральных и периферических отделов глазного дна в условиях мидриаза с использованием прямой и обратной офтальмоскопии, осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана,

- офтальмотонометрия,

- статическая и компьютерная периметрия [1].

Лечение

Оптическая коррекция

- Очки с периферическим дефокусом

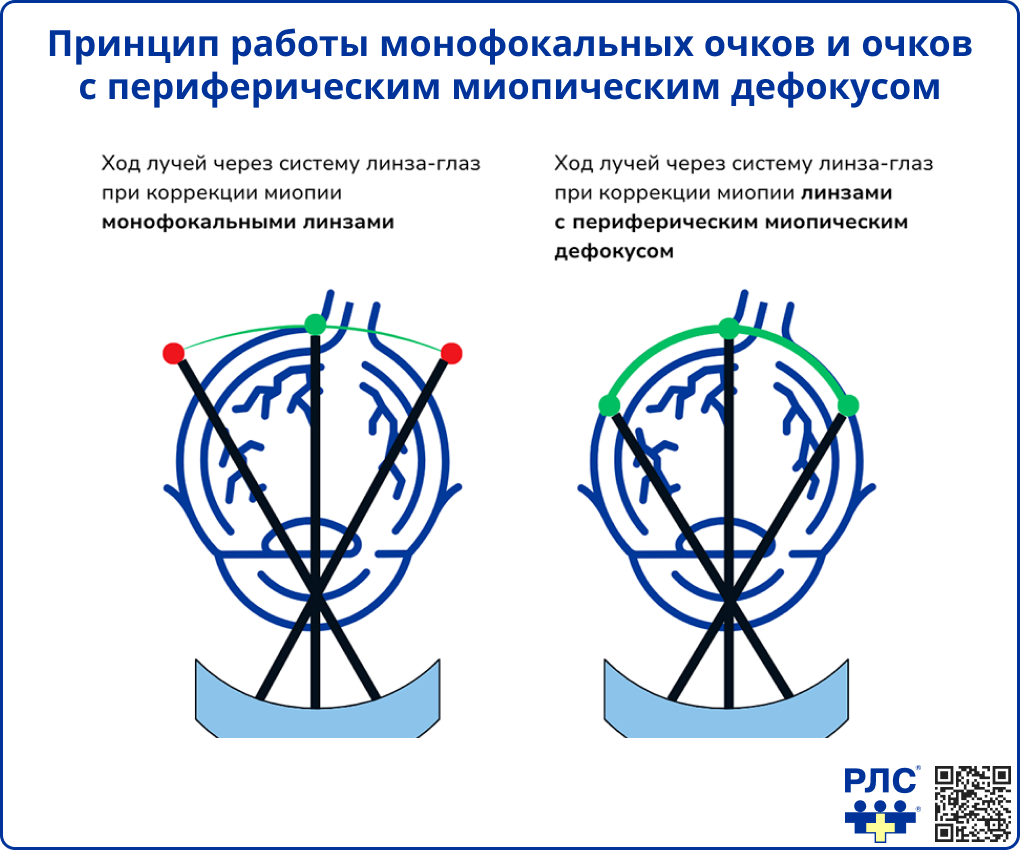

Стандартной мерой оптической коррекции при миопии у детей являются корректно подобранные очки. В частности, детям с высоким риском развития миопии и детям с прогрессирующей миопией в возрасте от 6 до 12 лет рекомендуется назначение очков для постоянного ношения с линзами, создающими периферический миопический дефокус для профилактики развития миопии [5].

Гиперметропический дефокус на периферии сетчатки стимулирует рост глаза и формирование осевой миопии, а миопический, напротив, тормозит рефрактогенез, что позволяет замедлить прогрессирование заболевания. Однофокальные очки и линзы, не влияющие на периферическую рефракцию, сохраняют либо усугубляют периферический гиперметропический дефокус в значительной части поля зрения при различных направлениях взгляда, что может способствовать прогрессированию миопии [4, 11, 12].

- Контактные линзы с периферическим дефокусом

По мере формирования самостоятельности ребенка возможно рассмотрение использования контактных линз вместо очков. В 2019 году FDA одобрило первые контактные линзы для замедления прогрессирования близорукости. Однодневные контактные линзы содержат четыре концентрические оптические зоны:

- две центральные, обеспечивающие высокую остроту зрения,

- две периферические «лечебные», создающие периферический миопический дефокус.

По данным трехлетнего рандомизированного клинического исследования [14], в группах пациентов, использующих указанные контактные линзы, наблюдалось статистически достоверное клинически значимое торможение миопии: зафиксировано замедление прироста ПЗО на 52%, замедление изменения рефракции на 59%.

В России применение дефокусных контактных линз для торможения миопии одобрено согласно федеральным клиническим рекомендациям по миопии [1]. Использование подобных линз рекомендовано в режиме не менее 10 часов 6 дней в неделю, в остальное время требуется очковая коррекция.

- Ортокератологические линзы

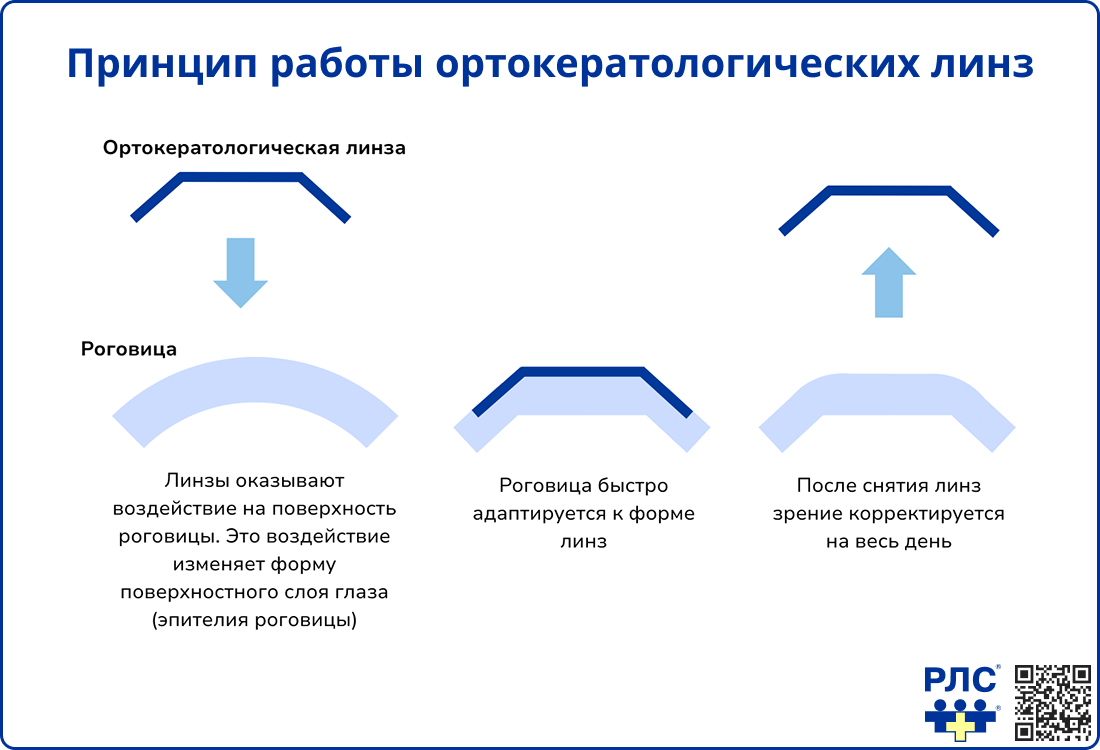

Ортокератологические линзы представляют собой жесткие газопроницаемые контактные линзы, предназначенные для ночного режима ношения. Это способ временного снижения или устранения аномалий рефракции: миопии и астигматизма, осуществляемый путем запрограммированного изменения формы и оптической силы роговицы.

Рефракционный эффект связан с уменьшением толщины эпителия в центре и с увеличением его толщины в среднепериферической зоне за счет изменения формы и величины клеток поверхностных слоев эпителия. Это приводит к уплощению центра роговицы и увеличению ее кривизны в среднепериферической зоне.

Некорригированная острота зрения повышается уже после первой ночи ношения линз и достигает максимума в сроки от недели до месяца. В обзоре, подготовленном Американской академией офтальмологии [2], проанализированы данные по ортокератологии: сделан вывод о ее потенциальной эффективности в замедлении прогрессирования миопии, особенно при начале терапии в младшем возрасте (6-8 лет), при этом отмечается риск рецидива после прекращения ношения. Кроме того, были опубликованы сообщения об инфекциях роговицы и ее повреждениях из-за неправильной гигиены ношения линз [3].

Атропинизация

Атропин относится к группе М-холиноблокаторов и является природным алкалоидом, который встречается в растениях семейства пасленовых (Solanaceae), включая красавку обыкновенную (Atropa belladonna), белену черную (Hyoscyamus niger), дурман обыкновенный (Datura stramonium), скополию карниольскую (Scopolia carniolica) и другие виды. В клинической практике для циклоплегии исторически применялись 1% растворы атропина. Атропин в России включен в перечень веществ, регулируемых федеральным законодательством «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Механизмы действия атропина, по данным разных исследователей, могут быть следующими [9]:

- Препарат блокирует аккомодацию, выступая неспецифическим антагонистом мускариновых рецепторов. Связываясь с рецепторами цилиарной мышцы, он снижает влияние избыточного напряжения аккомодационного аппарата на развитие близорукости.

- Влияет на высвобождение дофамина из клеточных структур, тем самым изменяя ретинальные сигналы, которые регулируют рост глазного яблока.

- При системном всасывании может оказывать общее действие, в том числе подавлять секрецию гормона роста гипофизом, что потенциально влияет на нормальное развитие глаза.

Серия исследований A. Chia и соавторов [15], продолживших проекты ATOM и ATOM1, была посвящена оценке эффективности и безопасности различных концентраций атропина при замедлении прогрессирования миопии у детей на протяжении 5 лет. Работа включала несколько этапов:

- Фаза 1 – двухлетний курс терапии;

- Фаза 2 – 12-месячный перерыв;

- Фаза 3 – повторное назначение 0,01% атропина на 24 месяца детям, у которых за период перерыва миопия усилилась на ≥0,5 дптр хотя бы на одном глазу.

В исследовании участвовали около 400 китайских детей, разделенных на три группы, получавшие ежедневно в оба глаза растворы атропина концентрацией 0,5%, 0,1% и 0,01%.

Эффективность оценивалась по динамике переднезадней оси глаза (в мм) и изменению сферического эквивалента (в дптр). Результаты показали дозозависимый эффект: замедление прогрессирования миопии составило примерно 80% при 1%, 75% при 0,5%, 70% при 0,1% и 60% при 0,01% атропина. При этом высокие дозировки (например, 1%) чаще вызывали побочные явления – местные (мидриаз, светобоязнь, затуманивание зрения) и системные (аллергический дерматит). Более низкие концентрации переносились значительно лучше.

В результате авторы пришли к выводу, что минимальная доза атропина (0,01%) является оптимальной по соотношению безопасности и эффективности. Такой режим позволяет достичь клинически значимого замедления прогрессирования миопии при минимальном риске побочных реакций. Рекомендуется как минимум двухлетний курс у детей в возрасте 8-13 лет.

Хирургическое лечение

Кераторефракционная хирургия использует лазеры для изменения формы роговицы с целью сформировать эмметропический глаз. Рефракционная хирургия может быть применена, если у пациента больше не растет глаз в возрасте от 18 до 45 лет при непрогрессирующей (стационарной) миопии от -0,5 до -12,0 дптр. Основной целью является достижение предсказуемого и стабильного рефракционного эффекта и высокой послеоперационной некорригированной остроты зрения [1].

Кераторефракционные операции являются альтернативным способом коррекции зрения при миопии у взрослых наряду с очками и контактными линзами и выполняются по желанию пациента. Выбор конкретной методики (ФРК, LASIK, LASEK, Эпи-LASIK, Фемто-LASIK, RelexFlex, RelexSmile) зависит от параметров: возраст пациента, профессия, занятие определенным видом спорта, предоперационные анатомические и топографические параметры роговицы, анатомические особенности строения глаза и орбиты, особенности заживления, состояние периферии сетчатки

Выбор методики (ФРК, LASIK, LASEK, Эпи-LASIK, фемто-LASIK, ReLEx Flex, ReLEx SMILE и др.) определяется комплексно с учетом:

- стабильности рефракции,

- величины и формы рефракционного аномалии,

- толщины и топографии роговицы,

- возраста и профессиональных требований пациента (вид спорта, условия труда),

- анатомических особенностей орбиты и периферии сетчатки,

- индивидуальных факторов заживления.

- Фоторефракционная кератэктомия (ФРК)

Один из первых методов эксимерлазерной коррекции зрения, при котором эпителий роговицы удаляется механическим или химическим способом, после чего лазер моделирует ее поверхность для изменения преломляющей силы. За счет отсутствия формирования роговичного лоскута метод сохраняет прочность роговицы, но сопровождается более длительным восстановлением и выраженным болевым синдромом в раннем послеоперационном периоде.

- LASIK (Laser-Assisted in Situ Keratomileusis)

Технология, при которой микрокератомом формируется тонкий лоскут роговицы, откидываемый для воздействия эксимерным лазером на стромальный слой. После моделирования роговицы лоскут возвращается на место. Метод обеспечивает быстрое восстановление зрения и минимальный дискомфорт, но требует достаточной толщины роговицы и сопряжен с рисками, связанными с лоскутом (смещение, микроскладки).

- LASEK (Laser-Assisted Sub-Epithelial Keratectomy)

Модификация ФРК, при которой эпителий отделяется с помощью раствора спирта, сохраняется в виде тонкого слоя и возвращается на роговицу после лазерного воздействия. Это снижает болевой синдром по сравнению с ФРК, но восстановление протекает дольше, чем при LASIK.

- Эпи-LASIK

Промежуточная техника между LASEK и LASIK, при которой эпителий отделяется не спиртом, а с помощью эпикератома, что исключает химическое воздействие на ткани. После коррекции эпителий возвращают, что позволяет сократить воспалительные реакции и ускорить заживление по сравнению с LASEK.

- Фемто-LASIK

Вариант LASIK, где формирование роговичного лоскута выполняется фемтосекундным лазером вместо микрокератома. Это повышает точность, предсказуемость и безопасность процедуры, а также снижает риск механических осложнений.

- ReLEx Flex (Refractive Lenticule Extraction, Flex)

Метод фемтосекундной коррекции, при котором внутри роговицы формируется и удаляется тонкая лентикула (дисковидный фрагмент ткани), что изменяет ее кривизну. Процедура выполняется через небольшой разрез (около 4 мм), но требует формирования небольшого роговичного лоскута, в отличие от SMILE.

- ReLEx SMILE (Small Incision Lenticule Extraction)

Наиболее современная малоинвазивная методика, при которой лентикула формируется и извлекается через микроразрез длиной 2-4 мм без создания роговичного лоскута. Это снижает риск синдрома сухого глаза и сохраняет биомеханическую прочность роговицы, обеспечивая быстрое восстановление и высокую стабильность результата.

Список литературы

- Клинические рекомендации Общероссийской общественной организации «Ассоциация врачей-офтальмологов», Общероссийской общественной организации «Общество офтальмологов России» «Миопия» М.: 2024.

- EyeWiki. Myopia [Электронный ресурс]. URL: https://eyewiki.org/Myopia (дата обращения: 15.08.2025).

- American Academy of Ophthalmology. Myopia (Nearsightedness) [Электронный ресурс]. URL: https://www.aao.org/eye-health/diseases/myopia-nearsightedness (дата обращения: 15.08.2025).

- American Academy of Ophthalmology. Myopia Control in Children [Электронный ресурс]. URL: https://www.aao.org/eye-health/diseases/myopia-control-in-children (дата обращения: 15.08.2025).

- Vagge A, Ferro Desideri L, Nucci P, Serafino M, Giannaccare G, Traverso CE. Prevention of Progression in Myopia: A Systematic Review. Diseases. 2018 Sep 30;6(4):92. doi: 10.3390/diseases6040092. PMID: 30274355; PMCID: PMC6313317.

- Nouraeinejad A. More Than Fifty Percent of the World Population Will Be Myopic by 2050. Beyoglu Eye J. 2021 Dec 17;6(4):255-256. doi: 10.14744/bej.2021.27146. PMID: 35059569; PMCID: PMC8759558.

- Logan NS, Radhakrishnan H, Cruickshank FE, et al. IMI accommodation and binocular vision in myopia development and progression. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2021;62(5):4

- Tedja MS, Haarman AEG, Meester-Smoor MA, Kaprio J, Mackey DA, Guggenheim JA, et al. IMI - Myopia Genetics Report. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2019;60(3):M89-M105. https://iovs.arvojournals.org/issues.aspx?issueid=937872#issueid=937872

- Вержанская Т.Ю. Применение атропина для лечения прогрессирующей миопии у детей и подростков. Вестник офтальмологии. 2017;133(3):89‑98.

- Mutti, D.O., Jordan, L.A. & Zadnik, K. Predicting the onset of myopia in children: results from the CLEERE study. BMC Ophthalmol 21, 279 (2021). https://doi.org/10.1186/s12886-021-02036-9

- Holden BA, Sankaridurg PR, Lazon de la Jara P, Smith E III, Chen X, Kwan J, Martinez A, Ho A, Ge J. The Vision CRC Myopia Control Study Group. Reduction in the Rate of Progress of Myopia With a Contact Lens Designed to Reduce Relative Peripheral Hyperopia. IOVS 2010 ARVO E-Abstract 2220.

- Smith EL 3rd, Ramamirtham R, Qiao-Grider Y, Hung LF, Huang J, Kee CS, Coats D, Paysse E. Effects of foveal ablation on emmetropization and form-deprivation myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci 2007;48:3914-22.

- Mutti D, Mitchell GL, Hayes JR, et al. Accommodative lag before and after the onset of myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006;47:837-846

- Chamberlain P, Peixoto-de-Matos SC, Logan NS, Ngo C et al. A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control. Optometry and Vision Science. 2019; 96(8):556-7.

- Chia A, Ngo C, Choudry N, Yamakawa Y, Tan D. Atropine Ophthalmic Solution to Reduce Myopia Progression in Pediatric Subjects: The Randomized, Double-Blind Multicenter Phase II APPLE Study. Asia Pac J Ophthalmol (Phila). 2023 Jul-Aug 01;12(4):370-376. doi: 10.1097/APO.0000000000000609. Epub 2023 May 10. PMID: 37523428.

Чтобы проверить свои знания материала, пройдите квиз. Кликните на картинку, чтобы начать.

Автор статьи

Статьи по теме Офтальмология

- Первичная открытоугольная глаукома

- Возрастная макулярная дегенерация

- Старческая катаракта

- Диабетическая ретинопатия

- Конъюнктивит

Оцените статью:

- Близорукость

- Прогрессирующая близорукость

- Миопия

- Осложненная миопия

- Миопический хориоретинит

- Осложненная миопия высокой степени

10 вопросов офтальмологу о зрении: мифы, правда и профилактика

Можно ли испортить зрение за компьютером и поможет ли морковь? На вопросы отвечает врач-офтальмолог.

Опубликовано на сайте: 30.07.25 | Обновлено на сайте: 29.07.25

Что нужно знать о миопии: генетика, образ жизни и риски

Факты о миопии: от роли генетики и дневного света до связи с беременностью и исторических наблюдений.

Опубликовано на сайте: 01.10.25 | Обновлено на сайте: 29.09.25

Полужирным шрифтом выделены лекарства, входящие в справочники текущего года. Рядом с названием препарата может быть указан ежегодный уровень индекса информационного спроса (показатель, который отражает степень интереса потребителей к информации о лекарстве).

миопия

больных с миопией высокой степени, молодых больных с миопией высокой степени, острая миопия, близорукостью, острый приступ миопии, в виде острой миопии, миопией высокой степени, миопия, близорукость,